“编辑学”在1984年,由时任中共中央政治局委员、中央书记处书记胡乔木给定学名并致信教育部开办本科专业,建设近40年后,仍未能进入国家科学硕士、科学博士的培养目录。如果将进入该目录视作学科建设绩效的一个指标,未进入则表明了国家与社会对它的认可度不高。编辑活动源远流长,出版作为产业影响力大,作为行业社会关注度高,作为专业有独特性,作为学科则一直难以确立。可反省、该反省的教训颇多。其关键性“试错”在一部分有识之士看来,学科理论体系欠完善当为内在原因之一。研究群体未能建立严谨规范的知识体系,以实证编辑学、出版学的学科本体和思想理论价值。

有专家指出,“注意术语工作国家首先是那些文化发达的国家。”[1]这是就一个国家的科学文化而言。同理可证于各门学科。注重术语工作的学科首先是那些成熟规范的学科,或者说,成熟规范的学科在其学科凝练、理论发展的过程中逐渐形成了术语规范,形成了一套体系严密、描述规范的术语,并以此作为其走向成熟的标志。因此,术语工作不仅从总体上标示了一个国家的科学文化水平,而且从知识本体意义上标示了一个学科的理论与知识水平。就此而言,《编辑与出版学名词》由全国科学技术名词审定委员会审定公布,细想可以激发同仁的诸多想象。如果编辑出版理论同仁更深度认同其学科价值并更广泛深度参与其审定工作,编辑出版的理论景观是否会有所不同?编辑与出版学名词审定效应以及由此初始效应带来的关联影响是否可能引领、推动编辑出版理论研究达致另外层次的新水平?这诚然仅为基于假定的想象,但思想了另一种可能性。

本文结合新近公布的《编辑与出版学名词》,讨论其作为出版本体雏形的理论价值,以及进一步完善的术语规范途径。

1 出版本体的目标意义

出版本体作为有待研制的知识构成物,属于领域知识本体,它是对人类出版活动、出版产业、出版行业及其运行规律抽象而成的一个概念体系。有专家指出:“把每一个知识领域抽象成一个概念体系,再采用一个词表来表示这个概念体系,在这个词表中,要明确地描述词的含义、词与词之间的关系并在该领域的专家之间达成共识,使得大家能够共享这个词表,那么这个词表就构成了该领域的一个知识本体。”[2]将这一陈述中的“一个知识领域”置换为出版领域,也就可以套解出版知识本体的基本含义。将这一陈述中的“一个词表”“这个词表”置换为《编辑与出版学名词》,也就基本认同——它构成了出版领域的一个知识本体雏形。之所以说它仅是雏形,乃因为:①它的术语规范性还有待检验完善;②即使有了一个认可度较高的词表,也要经过构建原则、描述语言、构建工具、构建步骤[4]等环节才能完成研制。

(1)概念化。概念化是通过观察和抽象将客体加以分类以区分为不同的思维单元的思维过程,是全人类普适、通用于各学科领域的思想行为。知识本体中的概念化,一方面以概念体系描述客体及其关系,另一方面又以规范(实际上是人为干预)的术语方式指称概念,以加强人类、人机思想交流的效率。出版概念化是人类普适的概念化在出版领域的具体实施,出版客体是其对象,出版概念是其观察、抽象的结果,用于也可用于针对出版的思想交流。出版学作为经验性学科,概念化便成为从观察经验到科学理论的必由路径,没有出版概念化,再丰富的出版经验也不可能转换为出版学科的思想理论资源。出版学作为新兴学科,总体意义上的概念化规模不足,概念化水平低下严重制约了学科理论水平的提升,进而引致社会的认可度不高。因此,知识本体意义上的出版概念化实际面临双重任务:其一,从出版经验到出版理论基石的概念界定生成;其二,从研究者个体揭示、描述的出版概念到研究者群体共识、共享的出版术语的约定规范。没有出版概念的界定生成,出版学难以宽广,罔顾生机勃勃的出版世界,或捧着“金饭碗”讨乞求生或向隅而泣;没有出版术语的约定规范,出版学难以深透,低水平重复于现象描述、从业经验或观察经验表述。

(3)清晰化。“在概念之间划定界限,是科学的基础性工作。”[8]清晰化主要指或者说首先指知识本体中概念系统内概念之间明确、清楚地“划定界限”。这是专业交流有效率,进而知识累积性增长的理论前提。“专业交流与非专业交流的不同,主要取决于交流是否需要精确性。因此,专业思维要求概念具有单义的确定性。在非专业交流中,人们也会谈到概念,然而在那里,人们没有对概念的内涵(特征的总和)进行精确的规定,不同的人对概念的理解也会有所不同……非专业的概念,它们与各自的语境相适应,与此相反,专业概念却‘捆绑’到了一个概念系统上”[8]。因此,就出版本体而言,清晰化就是将出版概念及其体系“明确化”,将出版本体中的概念、概念类型、概念用法的约束都明确地加以定义。这有很多工作要做,也有相当长一段路要走。如果出版学术共同体以自我赋能的路径追求纯正的出版科学,一方面要以完善《编辑与出版学名词》为抓手,构筑编辑与出版学完整的概念体系,另一方面要把出版本体研制作为数字传播时代出版理论研究服务社会的新方式新途径,以扩大出版学的社会与行业影响。

(4)共享。建构知识本体的初衷就是“期望在人类之间或人与软件之间实现信息交流和知识的共享。二者也依赖着一个相似的原则:拥有的共享要基于标准化,要开发共同的概念系统”。[6]因此,知识本体的共享指向两个维度:其一,知识本体的结果要在人与软件之间、人类智能和人工智能之间共享;其二,知识本体所描述的内容必须是相关领域专家达成的共识,其总体结构和它的组成部分都得到相关专家认可,并由专家群体共享。

专业领域与知识本体并非单一对应关系。世界观与方法论的多样性决定了针对一个客观世界的主观反映的复杂性,进而作为主观反映的知识构成物多样性。本文将知识本体与已经公布的《编辑与出版学名词》联系起来,并试图从知识本体视角审视《编辑与出版学名词》,意图有二:

一方面,呼吁出版学术共同体积极践行、自觉参与术语标准化。术语标准化强调“实践性原则:公布一个标准本身并没有多大价值,重要的是贯彻和实施,要把公布的标准付诸实施”。[2]出版学术共同体在实施中检验和完善标准,通过实施出版术语标准化、规范化来提高出版研究成果的理论品质,进而提升出版理论研究的整体水平。“传统术语学坚持概念优先,而概念指向客体,因而术语都是表征客体的名词结构。由于概念优先且概念和术语之间存在着一一对应的单向性,术语是可以标准化的。这种规定性的研究范式能够确保科学家和专业人士之间的交流无歧义。其理论内核即使到现在也是合理的。毕竟,准确高效的沟通是人类长期以来的梦想。”[9]出版理论研究中充斥着诸多低水平重复成果,固然有审稿把关不严等多方面原因,最关键的主要原因是出版学术共同体的学术规范意识明显低于相邻学科,而学术规范的核心或者说基础是术语规范。

另一方面,提示出版学术共同体,出版本体研究是数字时代出版理论研究的新方向,要协力攻关解决其中的新问题。“知识本体可以帮助我们对于领域知识进行系统的分析,把领域知识形式化,使之便于计算机处理。知识本体还可以实现人和人之间以及人和计算机之间知识的共享,实现在一定领域中知识的重复使用。”[2]知识本体明确的知识结构形态,规范化的知识表达形式使应用软件能够智能化地处理复杂的、多样化的知识。这是以往知识库、数据库难以具备的优势,也是众多研究机构致力于知识本体研制的原因。因此,知识本体研究和建构是数字时代任何学科理论研究的新问题、知识生产的新方向,出版本体研制不仅是数字时代出版理论研究重要而紧迫的新课题,而且拥有广阔的应用前景。

2 走向出版本体的理论过程

术语学家提出了“基于知识本体的术语界定”的理论主张:“认为有必要把基于概念的术语观推进到基于知识本体的术语观,用知识本体的理论和方法来研究术语。”[9]这样的理论取径揭示了术语界定和知识本体的生成转换关系,值得数字时代的出版理论研究借鉴并践行。

出版本体以出版专家共识共享的出版词表为存在前提,而出版词表则是规范化的出版术语的系统化有序排列。可见:①从结构关系看,规范化的出版术语是建构出版本体这样知识大厦的基础性砖石材料。没有一定量的规范化出版术语就不可能建构出版本体。②从行为—动机(目的)关系看,出版术语规范以构筑出版学完整的概念体系为目的和导向,或者说,出版术语规范以出版本体建构作为阶段性目标和导向、出版术语规范以出版本体建构作为目标和导向之一。③出版术语规范化过程在一定意义上就是出版本体的研制、建构过程,或者说,出版本体的研制、建构过程首先是出版术语的规范化过程。因此,出版术语规范化对于数字时代出版理论发展具有重要的理论和实践意义。

“基于知识本体的术语界定”是术语学的一般性的理论主张,其一般性表现在可以适用于任何学科和专业领域。运用于出版学和出版领域,可以衍生、转换为基于出版知识本体的出版术语界定。作为出版理论主张,基于出版本体的出版术语界定的具体内涵至少有二:

一方面,自觉增收动词、形容词等非名词的出版术语。因为把客体局限于客观事物,传统术语学中的术语便局限于名词。以知识本体的视角看,客体不仅局限于客观事物,行为、状态、数量、属性、时间、空间和关系也是客体,可以以此形成表示行为、状态、数量、属性、时间、空间和关系的各种概念,并进而形成指称这类非事物性的动词性术语、数词性术语、形容词性术语、时间性术语等。《编辑与出版学名词》从出版知识内涵自身出发,收录了审稿等表述编辑活动的动词性术语,这是一个良好的开端。这批动词性术语的收录,未必表明该名词表研制理念的先进性,而是如果舍弃编辑出版活动过程术语,出版名词表简直就难以成立。编辑出版活动作为出版学的研究对象,严正决定了只有收录指称出版活动行为过程的动词性术语,并将这组动词性术语作为整个名词表的重要组成部分,《编辑与出版学名词》的主体结构才相对完整。值得进一步自省的是,收录动词性术语有试探性,并不一定是从知识本体的角度充分自觉的。今后的修订、完善工作,应该:①更自觉地举起基于出版知识本体的出版术语界定的旗帜,适当加大力度,收录形容词性出版术语等非名词性术语;②要自觉导入“概念的承袭关系”来更明确、精细地界定、分析、说明编辑出版活动过程术语,以进一步提高这组出版活动过程概念的动词性术语质量。“由承袭关系联系起来的两个动词性术语中,一个动词性术语在时间上包含在另一个动词性术语之中。”[2]如此分析视角对出版活动过程术语的界定、说明启迪甚多。

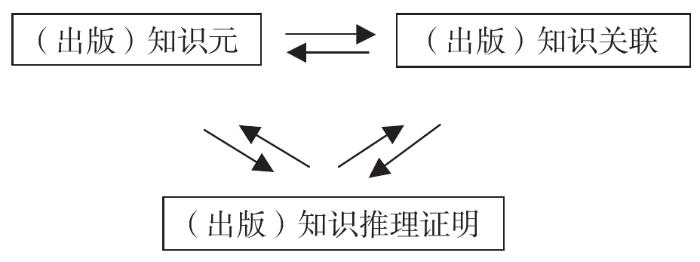

图1

如果认同从知识元到知识关联再到知识推理证明是知识本体内在的知识逻辑,那么,出版知识元、出版知识关联、出版知识推理及证明就是出版知识本体应该努力攻克的相关难点。

(1)出版知识元。对知识元各有不同界定,本文认同“知识元是一定语境中相对独立的、具备完备知识表达、最小粒度的语义单元”。[11] “相对独立的、具备完备知识表达”是它与其他知识元素的区别特征,“最小粒度”又使它与其他知识单元区别开来。出版知识元的一般形式是出版知识本体中的一个概念,包括客体概念和关系概念等。

(2)出版知识关联。知识关联是知识单元之间存在的关系总和。出版知识关联是出版知识本体中知识元之间的关系,它基于概念关系但又不同于概念关系。“术语学工作不仅要从概念出发,而且它要在关系当中考察一个专业领域的所有概念,即把每一个术语看作一个概念系统的一部分。”[1]概念关系具体表现为层级关系和非层级关系;层级关系有种属关系、整体和部分关系;非层级关系有序列关系、联想关系(又称主题关系或实用关系)。序列关系有空间(位置)关系、时间关系、因果关系、源流关系、发展关系等类型。联想关系有推理关系(前提-结论关系)、形式-内容关系、物体-属性关系、结构-功能关系、行为-动机(目的)关系、行为-客体关系、生产者-产品关系、工具-操作关系等。这在国家标准《术语工作 原则和方法》有明确规约,既是出版术语规范化指南,也提示了解析出版知识关联的路径。援引这些关系类型作为理论工具去辨析、建构出版知识元关联,尤其是出版概念关联,极可能既有法可依,又洞开天地。

前述概念关联是普遍性可适用于所有学科所有领域的。出版知识关联还必须揭示出版领域中特有的知识媒介关联、知识内容关联、出版人际关联等,以描述出版作为人文、社会交叉领域的独有内涵。出版活动基于各类物质的和非物质的载体创造媒介以生产和传播知识,这就构成知识媒介关联。出版产业被视为内容产业,编辑活动的主旨在审核和生成符合社会规范的出版内容,内容关联也就凸显其意义。出版活动是人文性很强的社会活动,人际交往、出版组织对出版活动产生深刻影响,出版人际和组织关联因而需要特别关注。如此等等,不一而足。

(3)出版知识推理证明。出版本体的研制意在借助新技术以推进出版领域的知识生产。“借助概念,陈述彼此之间得以连接,通过这种方式,也就形成了一个知识链(推论结构),这个知识链造成了新知识的形成。”[8]通过出版本体形成的新知识可以想象但不可妄断。刘杲提出“出版工作的最高追求是出版传世之作”就是为中外出版实践证明了的出版知识推理,可视为以命题形式表述的出版定理。如果其他名词中没有收录“传世之作”,《编辑与出版学名词》可以考虑在修订版中增补这一名词,以激活它对出版影响这一现象的认识与研究的内在张力。

3 结语

“术语是科学观察和研究结论的凝缩,包含人们对其规律性的认识。这是一个术语能够持久通用的本质原因。”[12]也就是说,科学观察和研究结论是术语生成的必要条件,同时,术语又是科学观察、研究结论实现其理论价值的充分条件。在一个成熟、规范的学科共同体中,不能生成术语、不能写入术语的科学观察及其结论的理论价值是有限和不确定的,只有写入、写成术语的理论成果才是确定的,可以融入学科的持续推进中而成为有迹可循的思想、理论链环。

出版本体的实现路径在于出版术语规范化,也只能以此为起点,才能达致出版本体的通途。“术语规范有三项基本任务:系统梳理、规范歧异术语、术语关联。”[13]出版术语的系统梳理、出版领域歧异术语规范、出版术语关联梳理可初步认定为出版术语规范化的基本内容。深望有识之士耐住寂寞、甘心奉献,共襄义举,突破这一专业难题。