版权法脱胎于出版者的印刷出版特权,演进于出版者与作者之间的利益平衡,并完善于出版者与作者的共同努力。即使是在“保护知识创造为本位”的现代版权法体系中,立法者仍然赋予出版者诸多权利,以表彰其在知识传播中发挥的重要价值。其中,版式设计权作为控制出版行为、防止非法翻印的一项重要权利,一直被出版者所重视。

我国《著作权法》在制定之初,就对出版者的版式设计劳动给予了充分尊重。《著作权法实施条例》(1991年版)第38条明确规定:“出版者对其出版的图书、报纸、杂志的版式、装帧设计,享有专有使用权。”这一内容在《著作权法》(2001年版)中上升为法律,并修改为:“出版者有权许可或者禁止他人使用其出版的图书、期刊的版式设计。”自此以后,《著作权法》虽然又经历了两次较为重大的修订,但与版式设计有关的规定却并没有随着法律的完善而得到进一步细化。如果说第一次修订因缺乏足够的经验,应保持谨慎;第二次修订因印刷技术尚未革新,没有引发排版劳动的本质改变,应保持稳定;那么第三次修订在积累了版式设计众多实践经验的基础上,在数智技术给出版产业带来根本性变革的情况下,却未能对版式设计权的规定进行优化,以回应现实需要,确属遗憾。

在出版行业进行数字化、智能化转型的背景下,版式设计权简单却不简明的立法延续导致法律定义缺失、权利内容不清的现实窘境,并进一步加剧了司法标准不一、维权依据不明的实践危机。[1]因此,笔者围绕司法案例开展实证研究,探索和发现司法实践中出版者维护自身版式设计权的痛点和难点,并在此基础上提出现有立法的维权策略与未来立法的完善建议,希望能够为出版行业的更好发展提供助力。

1 版式设计权维权的现实困境

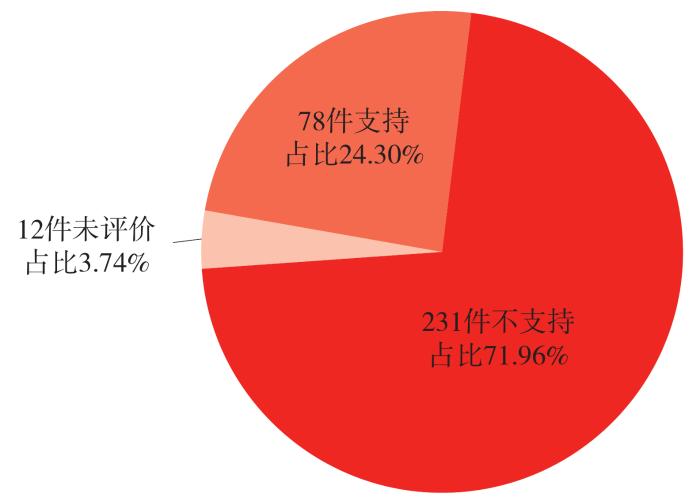

为开展实证研究,笔者在“北大法宝司法案例数据库”中以“诉讼请求”为检索条件、“版式设计权”为关键词,共检索到司法案例323份,经筛选后,有效案件共计321份。其中,法院支持出版者(原告)诉请的案件有78件,占比为24.30%;不支持出版者诉讼请求的案件有231件,占比为71.96%;对是否构成版式设计权侵权未予评价的案件为12件,占总数的3.74%,如图1所示。之所以未予评价,是因为出版者未在诉讼请求中明确提出诉求,仅在起诉状中提出自己享有版式设计权的相关事实。①如果将后两者相加,则有超过四分之三的出版者未能在版式设计权侵权纠纷的案件中维权成功,其困境可见一斑。笔者深入考察后发现,侵权认定标准不明、权项内容不清以及赔偿数额不足是版式设计侵权案件中最为突出也是最为关键的3个问题。

图1

1.1 侵权认定标准不明

认定版式设计侵权是否成立是法院在此类案件中面对的首要问题。《著作权法》(2020年版)规定:“出版者有权许可或者禁止他人使用其出版的图书、期刊的版式设计。”由此可推导,侵犯版式设计权的行为是未经出版者许可,使用其版式设计的行为。据此,法院有两个关键点需要把握,即何为“使用”以及何为“版式设计”。关于“何为使用”,法院根据《著作权法》关于“出版是指作品复制、发行”的规定,比较一致地认为对版式设计的使用即指复制或发行他人版式设计的行为。但关于何为“版式设计”,由于各版《著作权法》从未提及,导致法院在认定是否构成对版式设计的复制时,裁判依据适用不一,产生了较大的争议。

通过对321份案例的统计分析,笔者发现,独立观察法和整体观察法是法院主要采用的两种方法,如表1所示。其中,独立观察法主要比对原被告排式、用字、行距、标点等版面布局要素。②在321份案件中,采用独立观察法的案件有213件,占比达66.36%,如果除去未评价案例,独立观察法在309件案例中约占70%,是主流的对比方法。整体观察法则是指除对比前述版面布局要素之外,还要结合内容等其他要素进行整体对比。采用此种比对方法的法院主要受到实务界“印刷物总体”[2]以及学界“合一论”的影响。[3]在321份统计案件中,采用整体观察法的有96件,占总数的29.91%。虽然采用这一方法的案件并非主流,但平均每3~4件中就有1件,这也足以对司法实践产生重要影响。实际上,除了比对方法选取的不同之外,在比对方法内部所应当包含的要素方面也有分歧。比如,采用独立观察法的个案之间也有封面是否属于比对范围的争议;③而在采用整体观察法的个案之中,也有“原被告在版式设计上完全相同”的笼统表述。④这种侵权认定方法和具体概念定义适用不统一的司法实践让诸多专家学者都一时难辨,对众多急于维护自身权益的出版者来讲更是无所适从。

1.2 侵权权项内容不清

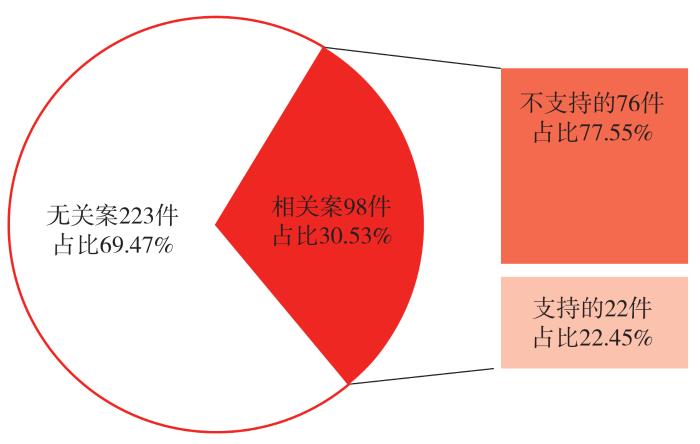

出版者在互联网时代就早已表现出了对控制版式设计信息网络传播的需要,而数字出版在数字时代的勃兴则更加放大了这一缺口。在笔者统计的321份案例中,有98件案件都提出了保护版式设计信息网络传播的诉请,占比达30.53%,如图2所示。可见,在现行法律法规尚未明确赋予版式设计权信息网络传播权的情况下,平均每3~4件案件仍有1件提出相关诉请。

图2

图2

与信息网络传播权相关的案件在案件总数中的占比

对此种诉请,实践中也有支持和不支持两种裁判结果。具言之,在98件相关案例中,不支持的有76件,占相关案件总数的77.55%。此类案例是以现行法律为依据所作出的主流判决。例如,北京市海淀区人民法院指出:“《信息网络传播权保护条例》的保护对象仅限于作品、表演、录音录像制品。版式设计本身不属于作品、表演、录音录像制品,并非《信息网络传播权保护条例》的保护对象。”①但也有少部分案例以事实为依据,从立法目的和实质正义的角度出发,通过复制权的扩张支持了出版者的诉讼请求。此类案件有22件,占相关案件总数的22.45%,如图2所示。例如,北京市高级人民法院就指出:“虽然著作权法未规定版式设计权可以控制通过信息网络向公众传播的行为,但是鉴于被诉侵权行为中包含了完整的扫描复制行为,故仍可以受到版式设计权的控制。”②

虽然现行《著作权法》对数字化复制进行了明确,为上述支持性判决提供了更加清晰、直接的法律依据。但严格来讲,现有的数字化复制仅能调整对纸质出版物进行数字转化的一次行为,无法为后续在互联网等数字环境中“数字—数字”的多次复制和传播行为提供依据,这与出版者想要控制版式设计网络传播的目的存在根本差别。此外,虽然法院对法律性质完全不同的两种行为作出差异化判决各有依据,但对于一般不开展法律专门研究的出版者或其他公众来讲,只会对诉请相同但判决不同的表象产生疑问,即在数字网络环境下,版式设计到底能否受到保护。

1.3 侵权赔偿数额不足

《知识产权强国建设纲要》的制定和颁布,标志着我国知识产权保护的进一步加强。[4]《著作权法》第三次修改也在此种背景下作出了相应调整,提高了法定数额并引入了惩罚性赔偿,这为严厉打击著作权侵权提供了立法指引和裁判依据。

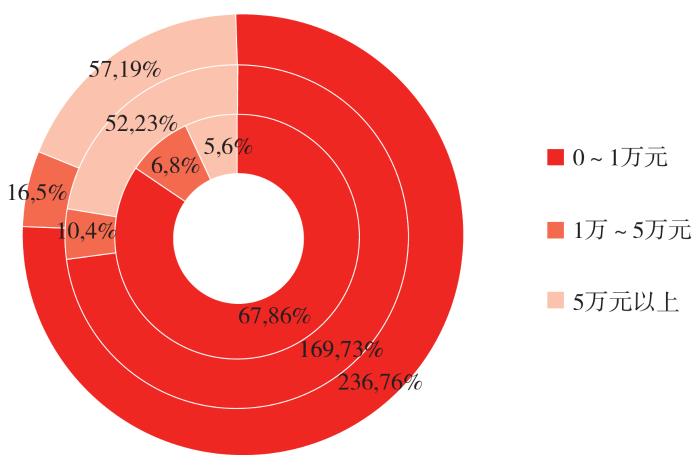

但笔者的统计结果却并未表现出此种趋势。在321份案例中,剔除12份未评价案例后,样本总量为309件。①其中,判赔数额在5万元以下的有252份案例,占比超80%。而判赔数额在0~1万元的有236件,约占5万元以下案件的94%。为更加直观和准确,笔者又对78件支持性案例进行了统计。其中,判赔数额在5万元以下的有73件,占比约为94%;而判赔数额在0~1万元的有67件,占5万元以下案件的92%,如图3所示。②这与样本总量的统计结论基本一致。可见,版式设计权在相关案件中对判赔数额的影响不大。此外,笔者通过统计图发现,在不支持案例中,判赔数额超过5万元的“高额”案件数和占比远超支持案例。这与信息网络传播权有关的案件涉案金额较大,在不支持案例中的占比较高有关,这也在一定程度上,为出版者版式设计赋予信息网络传播权,提供了价值依据。

图3

虽然上述判赔数额的统计由于时间跨度较大,会受到法律依据不一、个案情形不同等因素的影响,但判赔数额较低仍是一种总体上的客观事实。如果说内容质量是纸媒时代出版者取得成功的核心武器,那么在数媒时代,包括版式设计在内的整体设计就越来越成为出版者取得竞争优势的战略资源。图书、期刊在进行数字化呈现时所具备的优美度、阅读舒适度已成为出版者自媒体流量和应用软件使用率的关键,这在某种程度上标志着出版者转型升级的程度和未来的发展潜力。但司法实践判赔数额较低的现状显然有悖于版式设计的发展趋势,也不符合立法者提高判赔上限的原有预期。更重要的是,过低的判赔数额难以震慑侵权行为,这会给出版行业的健康发展带来负面影响,甚至催生劣币驱逐良币的恶性竞争。

2 版式设计权维权困境的应对策略

面对出版者在司法实践中的维权困境,应当针对侵权认定标准不明、权项不清和赔偿不足的问题提出统一裁判标准、完善权项内容以及提高判赔数额等具有针对性的应对策略。这不仅能够帮助出版者在个案中更好地维护自身权益,也能为出版行业整体的良好发展保驾护航。

2.1 回归立法原意,统一裁判标准

《著作权法》(2001年版)首次将版式设计权上升为法律。对此次修订做出官方说明的《著作权法释义》指出,版式设计是版面布局因素的安排,是出版者在编辑加工作品时完成的劳动成果。它与出版者专有权、制版权和特定版本权不同,也与装帧设计有明显区别。[5]自此以后,版式设计的相关规定从未修改。因此,将版式设计严格限定于内部版面布局的制度安排也应当予以沿用。然而,由于我国《著作权法》并未赋予出版者其他出版者权,严格适用版式设计的规定,会在通用版式出版的特殊情况下削弱甚至剥夺出版者对出版物或出版版本的控制,损害实质公平。我国司法机关曾在吉林美术出版社与海南出版社纠纷案中尝试解决这一问题,但在没有证据证明后者复制前者版式的情况下,将通用版式出版不同内容的行为判定为侵权,会大大限制出版者的出版空间。①

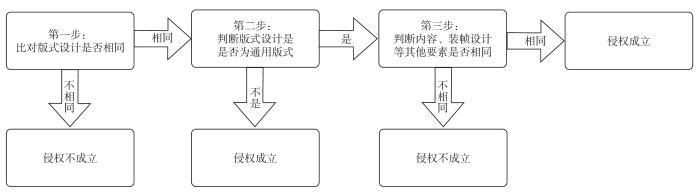

通过创新裁判方法,或许可以缓和这一矛盾。为此,本文特提出“三步判定法”的裁判方法,以帮助法院在司法裁判过程中更好地保障出版者权益,如图4所示。具言之,“三步判定法”有以下三个步骤。第一步,比对版式设计是否相同。将比对版式设计作为第一步有两个原因:①版式设计是此类侵权案件的核心要素,理应最先关注;②在不相同的情况下,可以一步得出侵权不成立的裁判结果,提高审判效率。第二步,在版式设计相同的情况下,判断该版式设计是否为通用版式。将通用版式的判断设置为第二步,也有两个方面的原因:一是虽然版式设计相同,但出版者无权禁止他人通过自己的劳动,使用相同的通用版式制作出版物,因此需要加以单独判断。二是若不构成通用版式,且该版式具有足够的辨识度,则通过两步即得出不侵权的裁判结果,无须再进行第三步判定。第三步,在构成通用版式的情况下,判定内容、装帧设计等其他要素是否相同。设置第三步的原因在于,虽然版式设计侵权的结果表现为版面布局基本相同,但版式设计侵权的认定核心却在于被诉侵权人是否未经许可直接复制了原告的版式。在构成通用版式的情况下,版式设计基本相同也可能是后出版者自身排版的结果,而非盗用他人。但需要强调的是,此处比对出版物内容、装帧设计等其他要素的目的,是用来辅助判断被诉侵权人是否实施了复制版式设计的行为,而非版式设计包含这些要素。如此,既可以避免出版者自身因使用通用版式排版而被误认为侵权,又可以最大限度地保护出版者对出版物的控制。

图4

2.2 优化解决方案,完善权项内容

数字技术将出版者从繁重的排版劳动中解放出来,极大地提高了出版效率,但这也产生了一个问题:版式从设计到出版都在数字环境下完成,现有复制权显然无法应对这种改变。为此,学术界和实务界提出了多种解决路径以应对上述困境。

第一,版式设计废除论,即在排版劳动可以忽略不计的情况下废除版式设计权。[6]这种观点值得商榷。一方面,版式设计权是目前唯一直接归属于出版者的权利,对出版者控制出版物具有关键作用。另一方面,虽然版式设计的体力劳动在减少,但智力投入在不断增加。不仅如此,很多出版者为了提高竞争力,将包括版式设计在内的很多美工作业都委托给专业的设计公司,付出了较大的经济成本,确有保护的必要。第二,美术作品保护论,即将具备独创性的版式设计作为美术作品受到著作权法更加严密的保护。[7]但在实践中,大多数版式设计难以达到独创性的要求,出版者也没有必要不计成本地提高版式设计的创造性程度。因此,这只能对小部分特例实现保护。第三,复制权扩张论,即扩张复制权权能以实现更大范围的保护。现有案例已对“纸质—数字”的数字化复制进行了实践,①且新《著作权法》也对此权能进行了确认。但若将其继续扩展到“数字—数字”的情形中,虽能够更好地应对数字环境中版式设计的侵权问题,但放眼整个著作权体系,复制权的进一步扩张不仅与现有国际准则相背离,更会使信息网络传播权失去制度价值,损害出版者的更大利益。[8]

综上,仅在现有立法框架内无法给予版式设计提供应有保护,为版式设计增加信息网络传播权或是最佳方案。这既可以直接加强出版者对数字出版物的管控能力,也可以防止复制权的过度扩张而带来的对著作权法体系的巨大冲击。目前,现行《著作权法》并未明确版式设计权的具体权项。在著作权法实施条例正在修改的当下,在其中引入版式设计信息网络传播权,既不会和法律规定相冲突,也能将版式设计权的权项与表演者权等其他相关权保持一致、实现体系协调,更无须调动新的立法资源、节省立法成本。未来时机成熟时,可以再适时将这一内容上升为法律文本,并对《信息网络传播条例》加以修正。当然,在前述设想尚未实现的情况下,出版者应当在现有法律的基础上,积极举证证明侵权人的数字化复制行为,并从公平角度有力阐释自己的合法权益以争取法院的最大支持。

2.3 强化诉讼策略,提高赔偿数额

在321份统计案例中,无论是认定版式设计侵权成立还是不成立,几乎所有的裁判都没有全额支持出版者提出的赔偿数额。虽然这些案例是各级法院以事实为依据,以法律为准绳作出的有效判决,但法律事实会因当事人举证不力而导致与客观事实存在差距,法律依据也会因当事人诉请不当而致使适用范围有限。因此,在诉请和举证两个方面强化诉讼策略,能最大限度地提高判赔数额,维护自身权益。

首先,出版者应当强化诉讼请求的完善意识。一方面,出版者应当明确诉讼请求。在长江文艺出版社诉他人版式设计侵权的多个类似案例中,由于出版者未能在诉讼请求中明确提出版式设计权的诉请,仅在事实陈述时提及,这导致部分法院认为没有对版式设计侵权提出诉请而未予评价,影响了判赔数额。②因此,出版者在起诉书中简洁、明确地提出自己的诉讼请求,以保证法院能够对案件予以完整评价,也是提高判赔数额的重要依据。另一方面,出版者可以将版式设计侵权与侵犯出版者专有出版权等其他权利共同提出。实践中,版式设计侵权主要发生在复制整本图书的案件中。被诉侵权人的侵权行为本就侵犯了多个权利,出版者在具有充分事实依据的情况下提出多项相关诉请,能够扩大法律的适用范围,在整体上提高判赔数额。

其次,为更好弥补侵权损失,出版者还应进一步提高举证能力。一方面,在信息网络传播权相关的案件中,被诉侵权人在对纸质图书及其版式设计进行信息网络传播之前,必定要先通过电子扫描等方式进行数字转化。而通过对比电子版与纸质版完全相同,出版者又未出版相应电子版的情况下,证成侵权人的数字化复制行为,可以使版式设计在网络空间获得间接保护。此外,将版式设计等作为图书商品的包装、装潢,从不正当竞争的角度也可将版式设计的权利保护拓展到网络空间。另一方面,在大多数案件中,出版者都无法举证证明自己的侵权损失或侵权人的侵权获利,致使法院只能在法定赔偿范围内结合一些具体情况,给出酌定数额。针对这种情况,出版者要尽可能利用现有举证规则。例如,《著作权法》(2020年版)第54条第4款规定:在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料等主要由侵权人掌握的,可以由侵权人提供。若侵权人不能举证或虚假举证,则法院会更加认可出版者提出的赔偿数额。此外,出版者还应更加重视数字技术对版式设计创新价值和权益保护的重要作用。[9]例如,通过数字技术丰富版式设计在数字环境中的表现形式,提升创新程度和价值,并通过区块链等技术强化侵权的追溯能力,在明确侵权次数的基础上证明自身的权益损失,以提高判赔数额。

3 结语

新《著作权法》延续了版式设计的原有规定,这一简单而不简明的延续致使司法实践产生了侵权认定标准不明、权项内容不清以及判赔数额不足的维权困境。通过立法溯源可以发现,我国《著作权法》关于版式设计的规定具有较好的立法基础和连贯的立法逻辑。因此,应当在回归版式设计原有定义的基础上,予以规范适用。在此框架下,笔者提出“三步判定法”等更加科学的裁判方法,增设版式设计信息网络传播权等必要权项,可以在遵循现有立法体系的基础上,更好满足出版者权益保护的现实需要。此外,总结现有案例的有益经验,强化出版者维权的诉讼策略,可以帮助出版者提高诉讼能力、获取更多补偿,并最终实现护航出版行业健康发展的总体目标。

基金项目:教育部、国家外国专家局高等学校学科创新引智计划(B18058)。

参见陕西省西安市中级人民法院(2021)陕01知民初2700号判决书。

参见浙江省杭州市拱墅区人民法院(2019)浙0105民初第10315号等判决书。

参见北京市海淀区人民法院(2010)海民初字第21154号与四川省高级人民法院(2006)川民终字第330号等判决书对封面性质认定的不同。

参见北京市海淀区人民法院(2021)京0108民初48606号判决书。

参见北京市海淀区人民法院(2010)海民初字第21145号判决书。

参见北京市高级人民法院(2020)京民终766号判决书。

由于法院的判赔数额并不分开计算,所以笔者在梳理案件时无法将版式设计的判赔份额剥离,因此只能以案件的判赔总额进行统计。总额较低代表着其中每个份额都较低,不影响结论的成立。

图3为圆环样式的占比统计复合图,以案件数量为标准,按照由小到大、由内到外的顺序排列。分别为内环:支持的案例,78件;中环:不支持的案例,231件;外环:样本总量,309件。此外,因数据标注空间有限,此处仅在四舍五入的原则下保留整数。

参见最高人民法院(2012)民申字第1150号裁定书。

参见北京市第二中级人民法院(2010)二中民终字第11104号等判决书。

参见陕西省西安市中级人民法院(2021)陕01知民初2692号判决书。

参考文献

杨绪东,曹新明. 现实、理论与规则:出版物版式设计界定探讨

[J]. 编辑之友,2021(12):74-80,88.

[本文引用: 1]

北京市高级人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解答

[EB/OL].(1995-12-31)[2022-11-06]. .

URL

[本文引用: 1]

来小鹏,贺文奕. 版式设计权保护客体探析

[J]. 中国出版,2021(15):48-52.

[本文引用: 1]

曹新明,孔文豪. 制定知识产权基础性法律所涉若干重要关系初论

[J]. 知识产权,2022(10):39-55.

[本文引用: 1]

彭桂兵. 版式设计权保护的制度重构:兼论《著作权法》第36条的存与废

[J]. 出版科学,2017,25(5):19-22.

[本文引用: 1]

何怀文. 版式设计的著作权法保护:排版劳动与审美表达:兼评吉林美术出版社诉海南出版社再审案

[J]. 华东政法大学学报,2015,18(5):154-159.

[本文引用: 1]

王迁. 复制权与信息网络传播权的关系

[J]. 湖南师范大学社会科学学报,2022,51(2):1-9.

[本文引用: 1]

马健瑞,马忠荣,刘笑明,等. 数字赋能知识产权保护,提升出版机构知识创新能力

[J]. 科技与出版,2022(8):47-50.

[本文引用: 1]

现实、理论与规则:出版物版式设计界定探讨

1

2021

... 在出版行业进行数字化、智能化转型的背景下,版式设计权简单却不简明的立法延续导致法律定义缺失、权利内容不清的现实窘境,并进一步加剧了司法标准不一、维权依据不明的实践危机.[1]因此,笔者围绕司法案例开展实证研究,探索和发现司法实践中出版者维护自身版式设计权的痛点和难点,并在此基础上提出现有立法的维权策略与未来立法的完善建议,希望能够为出版行业的更好发展提供助力. ...

北京市高级人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解答

1

... 通过对321份案例的统计分析,笔者发现,独立观察法和整体观察法是法院主要采用的两种方法,如表1所示.其中,独立观察法主要比对原被告排式、用字、行距、标点等版面布局要素.②在321份案件中,采用独立观察法的案件有213件,占比达66.36%,如果除去未评价案例,独立观察法在309件案例中约占70%,是主流的对比方法.整体观察法则是指除对比前述版面布局要素之外,还要结合内容等其他要素进行整体对比.采用此种比对方法的法院主要受到实务界“印刷物总体”[2]以及学界“合一论”的影响.[3]在321份统计案件中,采用整体观察法的有96件,占总数的29.91%.虽然采用这一方法的案件并非主流,但平均每3~4件中就有1件,这也足以对司法实践产生重要影响.实际上,除了比对方法选取的不同之外,在比对方法内部所应当包含的要素方面也有分歧.比如,采用独立观察法的个案之间也有封面是否属于比对范围的争议;③而在采用整体观察法的个案之中,也有“原被告在版式设计上完全相同”的笼统表述.④这种侵权认定方法和具体概念定义适用不统一的司法实践让诸多专家学者都一时难辨,对众多急于维护自身权益的出版者来讲更是无所适从. ...

版式设计权保护客体探析

1

2021

... 通过对321份案例的统计分析,笔者发现,独立观察法和整体观察法是法院主要采用的两种方法,如表1所示.其中,独立观察法主要比对原被告排式、用字、行距、标点等版面布局要素.②在321份案件中,采用独立观察法的案件有213件,占比达66.36%,如果除去未评价案例,独立观察法在309件案例中约占70%,是主流的对比方法.整体观察法则是指除对比前述版面布局要素之外,还要结合内容等其他要素进行整体对比.采用此种比对方法的法院主要受到实务界“印刷物总体”[2]以及学界“合一论”的影响.[3]在321份统计案件中,采用整体观察法的有96件,占总数的29.91%.虽然采用这一方法的案件并非主流,但平均每3~4件中就有1件,这也足以对司法实践产生重要影响.实际上,除了比对方法选取的不同之外,在比对方法内部所应当包含的要素方面也有分歧.比如,采用独立观察法的个案之间也有封面是否属于比对范围的争议;③而在采用整体观察法的个案之中,也有“原被告在版式设计上完全相同”的笼统表述.④这种侵权认定方法和具体概念定义适用不统一的司法实践让诸多专家学者都一时难辨,对众多急于维护自身权益的出版者来讲更是无所适从. ...

制定知识产权基础性法律所涉若干重要关系初论

1

2022

... 《知识产权强国建设纲要》的制定和颁布,标志着我国知识产权保护的进一步加强.[4]《著作权法》第三次修改也在此种背景下作出了相应调整,提高了法定数额并引入了惩罚性赔偿,这为严厉打击著作权侵权提供了立法指引和裁判依据. ...

著作权法释义

1

... 《著作权法》(2001年版)首次将版式设计权上升为法律.对此次修订做出官方说明的《著作权法释义》指出,版式设计是版面布局因素的安排,是出版者在编辑加工作品时完成的劳动成果.它与出版者专有权、制版权和特定版本权不同,也与装帧设计有明显区别.[5]自此以后,版式设计的相关规定从未修改.因此,将版式设计严格限定于内部版面布局的制度安排也应当予以沿用.然而,由于我国《著作权法》并未赋予出版者其他出版者权,严格适用版式设计的规定,会在通用版式出版的特殊情况下削弱甚至剥夺出版者对出版物或出版版本的控制,损害实质公平.我国司法机关曾在吉林美术出版社与海南出版社纠纷案中尝试解决这一问题,但在没有证据证明后者复制前者版式的情况下,将通用版式出版不同内容的行为判定为侵权,会大大限制出版者的出版空间.① ...

版式设计权保护的制度重构:兼论《著作权法》第36条的存与废

1

2017

... 第一,版式设计废除论,即在排版劳动可以忽略不计的情况下废除版式设计权.[6]这种观点值得商榷.一方面,版式设计权是目前唯一直接归属于出版者的权利,对出版者控制出版物具有关键作用.另一方面,虽然版式设计的体力劳动在减少,但智力投入在不断增加.不仅如此,很多出版者为了提高竞争力,将包括版式设计在内的很多美工作业都委托给专业的设计公司,付出了较大的经济成本,确有保护的必要.第二,美术作品保护论,即将具备独创性的版式设计作为美术作品受到著作权法更加严密的保护.[7]但在实践中,大多数版式设计难以达到独创性的要求,出版者也没有必要不计成本地提高版式设计的创造性程度.因此,这只能对小部分特例实现保护.第三,复制权扩张论,即扩张复制权权能以实现更大范围的保护.现有案例已对“纸质—数字”的数字化复制进行了实践,①且新《著作权法》也对此权能进行了确认.但若将其继续扩展到“数字—数字”的情形中,虽能够更好地应对数字环境中版式设计的侵权问题,但放眼整个著作权体系,复制权的进一步扩张不仅与现有国际准则相背离,更会使信息网络传播权失去制度价值,损害出版者的更大利益.[8] ...

版式设计的著作权法保护:排版劳动与审美表达:兼评吉林美术出版社诉海南出版社再审案

1

2015

... 第一,版式设计废除论,即在排版劳动可以忽略不计的情况下废除版式设计权.[6]这种观点值得商榷.一方面,版式设计权是目前唯一直接归属于出版者的权利,对出版者控制出版物具有关键作用.另一方面,虽然版式设计的体力劳动在减少,但智力投入在不断增加.不仅如此,很多出版者为了提高竞争力,将包括版式设计在内的很多美工作业都委托给专业的设计公司,付出了较大的经济成本,确有保护的必要.第二,美术作品保护论,即将具备独创性的版式设计作为美术作品受到著作权法更加严密的保护.[7]但在实践中,大多数版式设计难以达到独创性的要求,出版者也没有必要不计成本地提高版式设计的创造性程度.因此,这只能对小部分特例实现保护.第三,复制权扩张论,即扩张复制权权能以实现更大范围的保护.现有案例已对“纸质—数字”的数字化复制进行了实践,①且新《著作权法》也对此权能进行了确认.但若将其继续扩展到“数字—数字”的情形中,虽能够更好地应对数字环境中版式设计的侵权问题,但放眼整个著作权体系,复制权的进一步扩张不仅与现有国际准则相背离,更会使信息网络传播权失去制度价值,损害出版者的更大利益.[8] ...

复制权与信息网络传播权的关系

1

2022

... 第一,版式设计废除论,即在排版劳动可以忽略不计的情况下废除版式设计权.[6]这种观点值得商榷.一方面,版式设计权是目前唯一直接归属于出版者的权利,对出版者控制出版物具有关键作用.另一方面,虽然版式设计的体力劳动在减少,但智力投入在不断增加.不仅如此,很多出版者为了提高竞争力,将包括版式设计在内的很多美工作业都委托给专业的设计公司,付出了较大的经济成本,确有保护的必要.第二,美术作品保护论,即将具备独创性的版式设计作为美术作品受到著作权法更加严密的保护.[7]但在实践中,大多数版式设计难以达到独创性的要求,出版者也没有必要不计成本地提高版式设计的创造性程度.因此,这只能对小部分特例实现保护.第三,复制权扩张论,即扩张复制权权能以实现更大范围的保护.现有案例已对“纸质—数字”的数字化复制进行了实践,①且新《著作权法》也对此权能进行了确认.但若将其继续扩展到“数字—数字”的情形中,虽能够更好地应对数字环境中版式设计的侵权问题,但放眼整个著作权体系,复制权的进一步扩张不仅与现有国际准则相背离,更会使信息网络传播权失去制度价值,损害出版者的更大利益.[8] ...

数字赋能知识产权保护,提升出版机构知识创新能力

1

2022

... 其次,为更好弥补侵权损失,出版者还应进一步提高举证能力.一方面,在信息网络传播权相关的案件中,被诉侵权人在对纸质图书及其版式设计进行信息网络传播之前,必定要先通过电子扫描等方式进行数字转化.而通过对比电子版与纸质版完全相同,出版者又未出版相应电子版的情况下,证成侵权人的数字化复制行为,可以使版式设计在网络空间获得间接保护.此外,将版式设计等作为图书商品的包装、装潢,从不正当竞争的角度也可将版式设计的权利保护拓展到网络空间.另一方面,在大多数案件中,出版者都无法举证证明自己的侵权损失或侵权人的侵权获利,致使法院只能在法定赔偿范围内结合一些具体情况,给出酌定数额.针对这种情况,出版者要尽可能利用现有举证规则.例如,《著作权法》(2020年版)第54条第4款规定:在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料等主要由侵权人掌握的,可以由侵权人提供.若侵权人不能举证或虚假举证,则法院会更加认可出版者提出的赔偿数额.此外,出版者还应更加重视数字技术对版式设计创新价值和权益保护的重要作用.[9]例如,通过数字技术丰富版式设计在数字环境中的表现形式,提升创新程度和价值,并通过区块链等技术强化侵权的追溯能力,在明确侵权次数的基础上证明自身的权益损失,以提高判赔数额. ...