数字人文(digital humanities,简称DH)由“人文计算”(humanities computing)概念衍变发展而来,即以先进的计算机技术介入传统人文学科的研究,处理和加工文献与知识,是目前最前沿的交叉学科之一,融合了文学、语言学、历史学、计算机、地理学等多学科的内容与方法,改变了知识创造与生产的方式。数字人文突破原有学科壁垒,兼具文、理多个学科的研究理论与研究方法,使知识生产和学术研究向数字性、可视性和可操作性演进。目前来看,数字人文的快速发展不断产生实践操作和理论研究,为传统人文学科带来颠覆性的变革,不仅缩短人文研究耗费的时间,更重要的是拓展了人文学科的领域边界,聚合了交叉学科的不同优势,使学术领域展现出更加广阔的愿景,并为人文学者未来的研究方向不断提供新思路和新方法。哈佛大学包弼德教授认为,数字人文包括:一是信息的发现、分析和可视化的技术;二是数字出版物(新的出版物不仅仅是印刷版本的复制品,而且能提供新的分析途径和多媒体展示方式);三是数字人文研究和整个数字生态系统。[1]目前我国的数字人文正处在发展的高峰阶段,其表现一是集中于数据平台和数据库的建设与完善,一大批拥有传统学术资源的单位与机构开始着眼于打造数字学术平台,形成以内容为主导的数字学术出版产业链[2];二是尝试逐步建立专业化的研究理论和技术应用,对数字人文研究中的重点难点问题进行攻关;三是涌现出一大批投身或转向数字人文研究的中青年学者,并以他们为核心,不断培养未来的数字人文研究新秀。

出版的实质,是对人类知识和信息的收集、挖掘、整理、编选、校勘、把关、传播和传承的过程与活动。[3]在人类文明的历史长河中,出版在知识的生产积累与传播传承方面有不可替代性,传统人文学科目前处于迈向数字新时代的转型期,出版正不断适应科技进步和文明发展的脚步,力图从载体、技术和符号三元素层面实现新的更迭与突破。而数字出版正是以二进制技术(科技属性)为手段,以文化传承(文化属性)和知识服务(商品属性)为目的的虚拟出版。作为出版产业发展到一定阶段出现的新形态,数字出版在近年来引领了出版产业前所未有的重大变革,以虚拟化的载体介质为舞台,计算机领域产生的新技术和传统文化符号均具备更广阔的施展空间,一改过往人文学科中文献资源调存和调阅困难、利用率不高、无法快速而深入挖掘文本信息的弊病,使以数据分析和新技术应用为核心的数字学术成为学界的新风潮。因而,数字人文与数字出版的关系并非从属性质,而是在发展中呈现出“你中有我,我中有你”的态势,出版三元素的进步为数字人文的理论研究提供各方面的基础支撑,而数字人文理论和范式的革新又促进出版三元素的升级转换,二者相互交叉,不断前行,使学术发展日新月异。本文从学术价值和应用价值两方面,以出版三元素为线索,考察数字人文与数字出版间双向伴生的紧密关系。

1 出版载体:虚拟出版载体奠定数字人文研究基础

在数字人文的理论建构和研究实践过程中,现存海量文献资料的数字化与结构化是至关重要的一步。作为虚拟出版时代的标志性产物,以数据库为主要表现形式的新型出版载体,不仅拥有文献的“云存储”功能,还使文献可读、可操作且可计算,有效、迅速地为用户提供准确信息。数据库既是囊括海量人文知识的出版物,又是展示数字人文研究成果的平台,为数字人文理论在更广阔的领域应用提供根基。

1.1 载体虚拟性使数字人文获得多领域运用

回顾出版载体的发展演变历程,在人类文明漫长的历史长河中,出版载体经历了从硬质出版、软质出版到虚拟出版的几代更迭,其中以印刷工艺为代表的软质出版作为文明历史发展的关键推动力发挥着重要作用。在很长一段时间内,报刊和书籍等纸质载体形式都是最为有效的出版传播形式。然而,伴随着信息技术的高速推进,尤其在以虚拟载体为主的当下,出版载体愈发微小轻便,逐渐脱实向虚,承载海量甚至是无限容量的出版内容变得轻而易举,并借助互联网以更快的速度、更大的剂量进行更广范围的传播,软质出版时代的植物纤维纸不再是知识传播最主要的载体。而依托载体的虚拟化,过往许多看似无法操作的数字人文领域的理论正一项项落地实践,人文学科能够完成规模化的生产、复制,知识能够在形式各异的载体上进行无限次与无限量的传播,不再依赖于实体载体;数据库、知识平台等新型虚拟载体正逐渐成为画廊、博物馆、图书馆和档案馆等机构的新热点。

一方面,出版介质的壁垒被前所未有地打破,开源性、共享性、远程性等虚拟载体的鲜明特质具有天然优势,拉近了读者与出版物、读者与编辑及读者与读者之间的距离,使出版物不再是单调平面的,而是立体多元的,为探索出版的新形式和新内容提供了更多可能性。另一方面,短视频、公众号等虚拟载体的新形式、新平台让知识传播具备前所未有的丰富性、互动性和延展性;尤其是短视频的兴起,使移动互联网环境下的传播框架、传受关系和传播机制实现了传播的范式革新[4]。显然,读者层次覆盖面更广,传播速度更快,随之而来的就是对阅读环境的要求在同步降低。脱离了载体的桎梏后,以科大讯飞和小米为代表的国内科技公司陆续推出的“电纸书”将海量的出版物与知识存储于便捷性设备中,解决了纸质书印刷成本高、运输时效慢和不易携带等实质性难题,阅读从以往书桌前的“正襟危坐”,变为随性自在的“站躺卧坐”,个性化、定制化的出版物和附加服务受到读者群体的热捧。可以说,载体的变革在某种意义上使人类真正实现了“阅读无处不在”。

在学术出版领域,过往大型文献的出版以丛书、汇编等传统纸质书籍为主;纸质出版载体的特质决定了这类出版物往往出版周期长,耗费人力物力巨大,造成出版物售价高昂、储存占地大、查阅不易等多方面难题。2015年出版的《广州大典》收录1911年以前共4 064种广州地方文献,编成520册;在出版实体丛书的基础上,编委会同步上线《广州大典》线上数据库[5],数据库采用高清影印技术,用户实名认证登录后可使用在线检索书目、阅读全文等基础内容,数据库中“字典快查”引入《汉语大词典》,可查阅字词详细信息以作考订。与此同时,这种虚拟化载体大大提高了用户参与度,在阅览页面有“文本建设”选项,用户可针对文本进行文字录入、纠错等操作,数据库还提供造字字符系统,解决古籍疑难字的输入问题。而载体的虚拟化在某种意义上也意味着出版的“可持续化”,随着广州地方文献整理和保护工作的继续推进,《广州大典》数据库也将不断“扩容”,在保护地方文化多样性、传播岭南文化等方面继续发挥优势。

1.2 载体创新性推进文化遗产的广泛传播

出版载体的多元化也促成文博产业成为新热点,如中华书局基于现有的苏轼文献资源,加以对历代苏轼画像及外形文字描述的分析处理,听取学者建议后进行建模调适,并接入动作捕捉系统,最终3D立体的“苏东坡数字人”形象于2022年正式发布,并借助VR技术出现在电视节目中。作为数字出版的创新性实践,该形象将会陆续运用到城市形象宣传、传统文化教育和文旅等多个方面。虚拟现实作为出版的新载体,将纸质书的内容以立体动态的方式呈现。

传统的文博展览往往以展厅为主要平台,平面化陈列文物和展品,配以文字或语音讲解,方式单一且互动性弱,在文物保护和二次开发利用方面存在诸多客观困难。以敦煌莫高窟为例,特殊的地理环境和载体材质使敦煌壁画的保护一直是国内外文物保护界必须面对的难题。从20世纪起,敦煌研究院开始着手敦煌壁画的“数字化”工作,初期由于技术和设备的限制,仅仅进行基础的壁画拍摄和录像采集,并将影像资料整理、编号、归档。然而,作为壁画载体的天然洞窟内部形状不规则,加之受到天气和光线等多方面的影响,影像图册资料在色彩还原的精确程度上仍有很大欠缺,且这种方式使立体的莫高窟变得平面化,读者在浏览图册时也难有“身临其境”的感受,敦煌的魅力在二次传播的过程中被大大降低。同时,大量游客不断进入洞窟后排放的二氧化碳,不可避免地对洞窟环境造成难以恢复的永久性损坏,遗产保护和旅游开发之间的困境也有待解决。近20年来,随着数字出版技术的更新与迭代,敦煌壁画的保护有了突破性进展。2016年面向全球的“数字敦煌”(http://www.e-dunhuang.com)正式发布,含有已完成的30个经典洞窟的高清数字立体影像、敦煌学研究的珍稀文献以及4 430平方米的数字壁画扫描文件,最大程度还原了原汁原味的多彩壁画,并配有详尽的介绍解说。在此基础上,敦煌研究院又陆续推出“全景漫游”等功能,使游客足不出户便可沉浸式体验敦煌文化的曼妙。疫情后,敦煌研究院开发的“云游敦煌”小程序,进一步拉近了游客与敦煌文化的距离,游客进入小程序后除了游览洞窟景致,还能线上参与互动,完成莫高窟点灯、角色配音等特色活动。“敦煌是个体验性、参与感很强的IP,石窟、壁画与彩塑是敦煌文化独特的物质载体,能营造出不可言表的文化氛围”。[6]“数字藏经洞”作为敦煌文化新的出版形式,使敦煌文物不再停留在平面展示,而是呈现立体可感的交互式展览,赋予古老文物新活力,以技术手段助力敦煌文化在全球的再次传播,提升国家软实力。

“加强古籍题材音视频节目制作推介,提供优质融媒体服务。支持各级各类古籍存藏机构和整理出版单位开展古籍专题展览展示,鼓励古籍文创产品开发推广”[7],正是下一个阶段文化产业的重点工作方向。以往对敦煌IP的开发,停留在照片、书籍和明信片等基础产品,载体平面化且单一。而依托融媒体形式的新载体,可以实现图像、文本和视频的全方位互释,使读者的体验感和参与度得到前所未有的提升,有利于吸引更多年轻人关注传统文化,培养文化消费习惯,进一步推动数字出版的产业化进程。

1.3 载体多样性推动数字人文跨界合作

在硬质出版和软质出版时代,文献的保存和流传一直是相关研究者需要面对的难题。一方面,人文学科的学术研究十分强调对原始文献的研究与使用;而另一方面,珍稀文献的过度使用会不可避免地造成其损毁。尽管近30年来,大量的珍稀文献以丛书的形式被陆续影印出版,但由于定价高昂等客观原因,仍无法惠及更多研究者,遑论全民层面的阅读与接受。而出版载体日趋多样性,为多渠道全方位的跨界合作提供可能。尤其是近10年,以虚拟出版云端为主要载体的新型文史类数据库已然成为全球范围内人文学科研究的得力助手,不仅大大提高了传统文献尤其是善本和孤本文献的使用效率,而且在最大限度上促成了国内外学界的合作与交流。是以有学者指出,文史研究已然从数字化时代走向了数据库化时代。[8]

数字文献在典藏和流传上具有天然优势,重要文献的扫描、保存和开源共享正是大数据技术和数字人文兴起的基础。[9]以中华书局与古联数字合作推出的“籍合网”为例,其下属的“中华经典古籍库”收录中华书局及其他国内权威出版社正式出版的整理本古籍图书,另含墓志、石刻、科举人物等专题数据库,采用古代图书分类法,分为经、史、子、集四门,文献数据还在持续补充中,并同步开发了网页版和微信版,以便读者便捷查阅文献。在现有的收录文献中,标明了详细的版本信息,目录清晰直达,保留了所有注释和校勘信息。读者可根据自身需要使用图文对照、繁简转换和查阅注疏等功能,数据库同时支持说文小篆、古文字形、卦象符号等冷僻出版符号的检索与查阅,并设有纪年换算、自动标点和文字识别等专业工具。与此同时,“古籍整理工作平台”面向社会开放,人人都可注册成为整理者,申请自己擅长的整理任务后进行点校整理工作,再由平台进行审核后正式发布。目前共发布5 000余个整理任务,已有3 000余整理者参与其中。依凭虚拟载体建立的数字出版平台还有北京大学与字节跳动公司合作的“识典古籍”,四川大学王兆鹏教授主持的“搜韵”等,都实现了读者与平台的双向互动。读者既能使用平台的数据,又能为平台的长久发展提供智力支持。建立在社群网络上的数字出版场景化创新方式,使数字内容的深度开发与用户个性需求得到彰显。[10]以图书馆、博物馆和出版社为代表的传统机构,正乘着数字人文的东风,在虚拟出版载体上不断寻求突破与合作,由单一的文献服务转向多维度综合性的知识服务,古籍的数字化开发真正提高了古籍的利用率,使阅读大众化有了实现的可能。

2 出版符号:数字人文构建传统出版符号的数据化

在硬质出版和软质出版时期,以文字和非文字为代表的两种出版符号承载了知识生产和文化传播的主要任务。传统符号稳定性强,这也意味着灵活度有所欠缺。而随着社会对出版的期待和要求日渐提高,作为表意符号的文本已然无法满足数字出版时代文史研究的需求,文字符号和图像符号作为出版历史上的重要表意工具,在此新阶段经过“数据化”的关键一步后,研究者能够根据实际需要进行要素提取、大数据分析、图层动态加工等工作,传统的出版符号在数字时代呈现出新的面相与活力。正如学者所言,“出版本质上是知识(文化)生产和知识传播的社会活动,由制造业转型为服务业、由产品生产转型为知识服务是出版行业的必然趋势。”[11]出版符号在虚拟时代的多元化和科技化特质,使传统人文学科的研究突破原有层次,呈现“数字化”倾向。而使数字人文如何更好地服务行业和读者,突破原有的时空限制,满足当下社会对出版的多元需求,是虚拟时代的出版人需要破解的时代性命题。

2.1 文字出版符号数据化突破数字人文的研究困境

经过标识和编码,完成了“数据化”进程的符号显然更适应当下社会文化服务的角色需要。符号不再必然依附固定的载体而得以显现其价值和信息,编码后的文字符号不再是传统的文本,而是作为数据形态的一种,满足数据挖掘、编程和知识图谱等多种高级别处理。人类历史上任何符号行为及其媒介载体都构成现实世界的再现,而数字化是这一框架新的符号系统样式。[12]过去的数据库主要以电子扫描的形式存储数据,使文献的使用仅限制在查询与阅读层面,并未达到最大效益。尤其是汉字作为一种历史悠久,蕴含深厚文化的表意兼表音文字符号系统,在漫长的演变过程中衍生出了大量的异体字、同义词。过往的语言学研究要想厘清其中关系,面临许多操作上的困难。而通过将需要分析的文献导入语料库并将文字符号进行智能处理,使文字符号格式统一、具有可自动识别性后,计算机可通过设定好的编程算法对文字进行比对识别,完成一一对应匹配,并对疑难字自动标注汉语拼音。而随着语料库文献的不断更新和丰富,字词识别工作可以持续运行,并通过不断的程序学习进行自我纠错,提高正确率。

2.2 图像出版符号数据化提高数字人文平台的交互性

不仅是文字,图像符号的数据化同样在向前推进,将图像中的要素和关键信息进行提炼、存储并运用。如浙江大学与哈佛大学携手,以哈佛大学主持的中国历史地理信息系统(China Historical Geographic Information System)为基础,合作建设的“学术地图发布平台”(https://amap.zju.edu.cn),通过引入不同数据库的文献数据,进行数据挖掘。地图作为传统的图像,通过数字人文手段成为一种可实时在线加载、编辑和加工的图像出版符号,能够动态展现研究者想表达的要素。在提取地图中所有的地名、驿站作标识处理后,通过QGIS等定量软件绘制文人行迹、文学流派地理分布和社会关系表达等多种可视化图层[13],并可根据后续深入研究的方向进行调整,继续叠加不同时代、不同内容标识的底图,是当下古代文学研究呈现出的新形式。该数据库作为一个双向开放的信息交汇平台,用户可根据自己的研究需要对现有的数据进行挖掘、整理和再生成,将所得成果上传至数据库,为同行的研究提供借鉴和参考;也能对几个数据库中的文献进行叠加整合,形成新的可视化研究范式,探索文史学科的综合类研究。

建构主义认为,符号建构世界,其通过文字、图像、影像等语言象征形式生产关于对客观世界意义的解读。当符号通过数据处理被赋予更广阔的维度和层次后,出版的外延也得到进一步突破,图像和影像资料的符号数据化使“图像叙事”有了更深层的含义,将图像和语言进行紧密的关联,使原本作为文本附属的“插图”成为研究视域的中心,实现了点击图像的多媒介传播与利用。[14]

3 出版技术:基于数字人文的文本挖掘与数据分析

载体的升级迭代和符号的编程化,进一步促进新技术在出版领域的广泛应用,尤其是在传统的人文研究领域,由于数字人文自身快速精准定位和获取的功能特质,大大缩短了前期文献累积的时间。新技术的出现为解决过往古代文学研究中资料离散和时空分离两大问题提供了可能[15],使文本的数据挖掘和深度分析成为当下和未来研究的新焦点,依靠数字人文技术可以完成过去数十年才能完成的海量文本信息处理,无疑加快和拓展了文史研究的广度与深度。

3.1 数字出版技术创造数字人文研究新范式

初期的数字人文介入文史研究,更多以数据库的形式将图书馆和博物馆中保存的珍稀文物转化为数字化典藏,如中华书局“殷墟甲骨文数据库”与上海图书馆“《申报》全文数据库”,一改前辈学者需要四处走访馆藏地完成文献原始积累的历史,使学者坐在计算机前就能便捷地查阅和收集研究所需的资料。在搭建完成地基式的原始文献数据库后,部分学者开始更深层次的探索与尝试,以数据库为代表的新型出版载体改变了古籍的阅读和检索方式。古代文学经典文本数据的结构化和大数据技术构建的多样化文本分析系统,能够大幅度提高文学经典研究的可靠性和科学性。[16]过往的文学研究常偏重文人在某时某刻的行为活动,这与文人生平以年谱形式、诗文集以年份编次出版不无关系。然而,升迁、登临、流寓和游幕等活动产生的地理坐标变化同样影响着文人的生活状态、创作心态、社会交往和文学书写。当古籍文献进入“数字阅读”时代,各项数字人文技术将基础文科的研究引向深入而现代的维度,以文学地理学为代表的交叉学科即是其中之一,“编年”和“系地”并重的新研究范式将时间、地点和人物三要素结合,为研究者提供了新的视角。

3.2 数字出版技术扩展传统文学研究空间

所谓“自古文人皆入蜀”,蜀地在唐代被称之为“宰相回翔之地”,亦是十分重要的文学场域,曾聚集了以李白和杜甫为代表的众多文人。颇具趣味的是,尽管蜀地本身诞生了以陈子昂为首的多位诗人,但活跃于此文学社交圈内的几乎都是外来者,他们作为客居的“异乡人”对蜀地有着极强的文化认同感。蜀地的自然景观和人文风貌与中原迥然,大大激发了外来文人的创作欲望,人生境遇的相似性使他们在文学创作中也显现出一致性,“入蜀”现象及由此产生的在地文学空间构成唐代文学史中灿烂的一章。有关文人在蜀地的文学创作研究已是硕果累累,但在社会网络的考察中却以个体文人的单向交往(如杜甫与高适)居多,未有全面性地深耕。其中缘由,大致有两点:其一,传统的文学研究或史学研究要想厘清此地区的社会网络,往往需要耗费较长的时间,仔细翻检每位有过蜀地行踪的文人的诗文集,再结合文人年谱,并比照《旧唐书》《新唐书》等史书和地方志记载,才能勾勒出详细准确的文人交游网络;若要进行更深一步的探讨,如哪位诗人才是文学交往的中心人物、文人分别通过什么形式结交相识、是单向交往还是双向互动、他们的交往连接是否频繁等,庞大的数据量则需要耗费更长时间进行精细的统计与分析。其二,古今地理沿革变化无法对“蜀地”进行一概而论的地理定位,这也增大了资料翻检整理中的难度,尤其在“安史之乱”后,剑南道又一分为二,一为西川,含梓、遂、绵、阆等十二州;二为东川,有成都府、彭、汉、眉、雅等十四州。笼统来说,剑南道的管辖涵盖了今天称之为“蜀地”的大部分地区以及云南省和贵州省的部分地区。过往研究多从作家籍贯一个维度平面观察文学空间,现在则可以从点、面、线三个维度立体探讨文学空间。点,是对一州一县或一省一市的文学状况、文学活动进行考察。面,是探究一个较大的区域或流域。线,是通过一条条交通要道(驿路)来观察不同时代、不同时期的文学风会及其变化。[17]

3.3 数字出版技术与数字人文理念对隐藏信息的彰显

中国历代人物传记资料库(CHINA BIOGRAPHICAL DATEBASE PROJECT,CBDB)[18]以“群体传记学”理念为核心,收录包括诗文集、墓志、尺牍、史传和地方志等在内的传记文献资料。这种“打包式”的数据库,以人物为ID关联他们的各类社会网络关系建构数据库,以供学者进行量化分析,是目前文学地理学研究的关键数据库。在CDBD中将时间范围限定在唐代(618—907年),并将地域范围限定在“剑南道”后进行筛选,得到与之相关的人物ID,再在社会网络关系模块中召回并导出,即可得到唐代剑南道地区文人社交网络可视化的原始数据,利用GEPHI软件将数据进行操作优化。

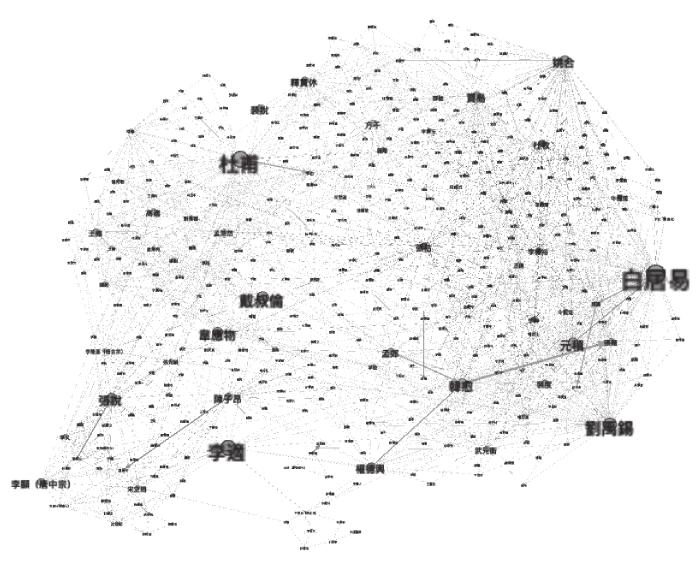

如图1所示,字体的大小与文人在交往中的“中心性”呈正态相关,以“诗文”“推荐”“同僚”“入幕”“书信往来”“师徒”等文字标识其连接的原因。白居易、刘禹锡和杜甫是当时文人交往圈中参与和产生社交关系最多的文人,即分布的几个交往圈中的联结点。与此同时,许多处在交往圈“边缘”不易被过往文学史深度挖掘的文人,如章孝标、张大安等也得以显现。由于CBDB的数据处于文学地理学的研究范畴中,数据包含了未到剑南道地区,但与该地区文人发生文学互动的文人群体。从图层中可以窥探过往文学史中未曾显现的部分:白居易于元和十三年(818年)至元和十五年(820年)任忠县刺史,白居易于长庆元年(821年)起任职夔州刺史三年,二地作为进入蜀地的重要通道同属山南道。白、刘二人在地理上未曾踏入剑南道,但在为官任期内频繁与蜀地文人发生文学往来,一方面,可见当时辐射四周的“剑南文人圈”对周边文人有着极大的向心吸引力,俨然成为首都长安以外另一个文学活动中心;另一方面,白、刘二人虽未曾入蜀,但作为唐代中期的著名诗人,其地位和影响甚至超越了本身寓居蜀地的文人群体,这也是研究文学地理学的意义之一。

图1

3.4 数字出版技术与数字人文理念对既往研究的纠偏

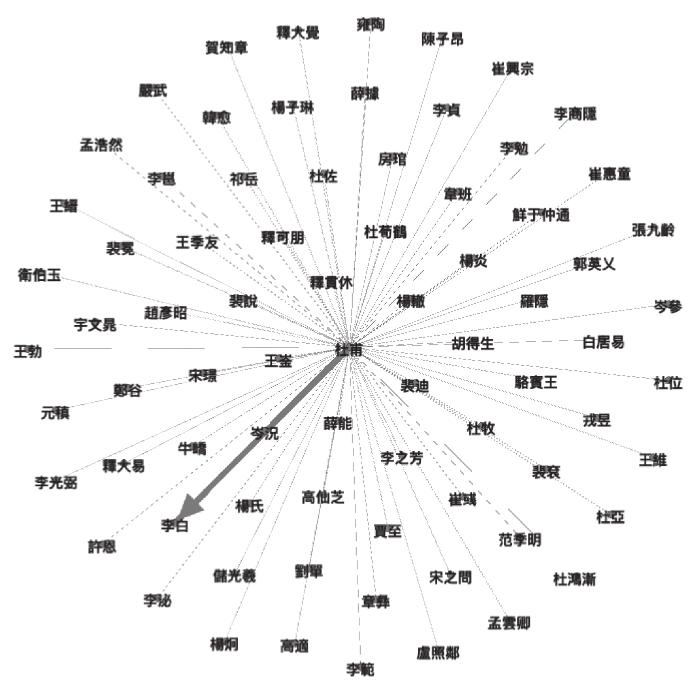

在社交网络关系图谱中,“中介中心度”(betweenness centrality)表示节点之间最短路径经过某个节点的频率,如果一个节点此数值高,说明它是连接其他任意两个节点间的捷径;一个庞大的社交网络群体中通常包含了多个群组,由中心度高的人进行连接,使他们不会是一个个孤立的模块,其余文人基本以上述文人为中心节点,形成了多个相对独立又有联系的社交网络群体。通过GEPHI量化后的“中心度”社交见图2所示。

图2

图3

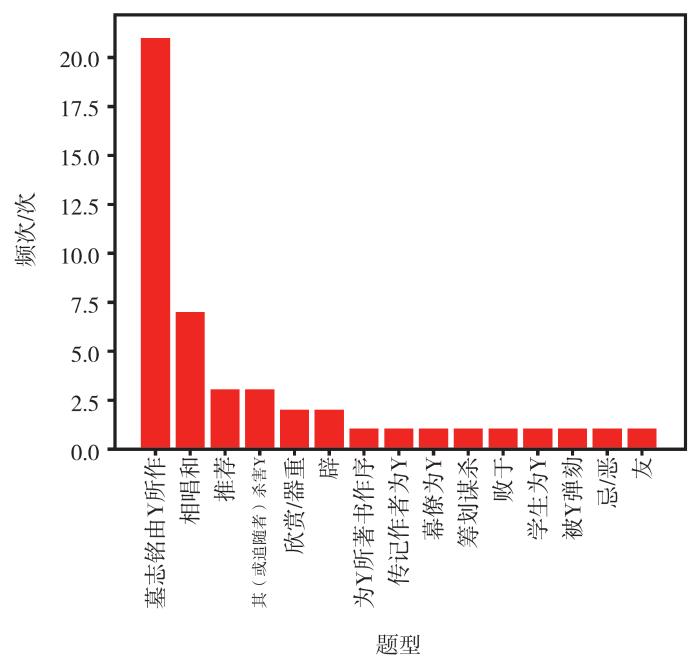

除此之外,通过GEPHI可快速统计出图层中所有社交途径的频次,共有1 687条是“诗文”方面的往来,其余交往形式如图4。

图4

图4中的数据与唐代社会历史情况相吻合,诗歌是唐人记录和表达最常用的体裁,文人间的一切情感几乎都通过诗歌进行交流。此外,为友人撰写墓志也是文人间常见之事,而唐代幕府制度盛行,相互引荐是入幕最主要的方式。

3.5 数字人文技术引领古籍研究新方向

“数字古籍”为当下古籍获取、阅读和研究提供了诸多裨益。2022年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于推进新时代古籍工作的意见》,针对新机遇之下如何创造式地赋予古籍和中华传统文化“现代性”,明确提出要加快古籍资源转化利用、统筹实施国家古籍数字化工程,在国家文化大数据的体系下加强古籍资源和平台的开放共享,加快专业数据库的建设与升级。对此有学者提出加强古籍的文化传播力,开发跨媒介IP,实现多介质传播和意义再生产。[20]借助数字人文技术对文本数据分析穿透了文献本身,对经典化的文学史进行多维度的检索与考察,即是古籍“再生产”的重要成果。探究文人与文人、文人与社会的隐含信息,既能对文人群体展开研究,又能对某些个体文人进行全面分析,在面对复杂繁多的原始文献与人物关系时,凸显了文人社交网络中的共性与个性,并对文学史中的边缘人物和无名小卒进行再挖掘和再梳理,常使过去不曾被重视的文学现象得以浮出历史表层,订补过往研究中的缺漏,推进文学研究的深度。

4 结语

数字出版作为人文学科重要的组成部分,既有突出的技术属性又有强烈的文化属性,并在多方面改变甚至左右着学术研究未来的发展方向。构成数字出版的三元素——数字技术、数字符号、数字载体与数字人文之间存在着内在和本质的联系[21]。在数字人文发展的第一个阶段,主要以数据库的形式将已有文献知识进行批量存储、再生产与机械复制;在此萌芽阶段,主要依靠虚拟出版载体以及影像复制和光学技术识别(optical character recognition,以下简称OCR)等技术提供基础而坚实的支撑。当一部分数据库建立起来后,也意味着数字人文的发展走到了第二个阶段,凭借出版中的文本编码技术,数据库中的文字和图像信息转化为二进制代码(0与1),再借助已开发的各项源代码程序,实现文本深度挖掘、量化分析和知识图谱的构建等深层操作。目前学界正处于第二阶段发展的火热期,各项技术竭尽所能助推数字人文的各类深层次研究,扩宽了传统文史研究的边界,增添了学术的趣味。与此同时,随着数字人文中对“新可能性”的不断累积,人文学者期待用数字人文手段解决更多复杂而艰深的学术问题,向更远更深处探索,这成为出版载体和技术发展的又一驱动力。在未来,也就是数字人文发展即将迎来的第三阶段,出版的载体、技术和符号的升级迭代将继续与数字人文的更新与成果呈现出紧密相依而又伴随的状态,成为新一代学者不可缺少的左膀右臂。在学术理论和实践应用中,数字人文作为传统学术的进境,为交叉学科的发展提供展示平台,并在文化遗产保护和传统文化的弘扬与传播等领域发挥日益重要的作用。

出版能在人类发展的历史长河中生生不息,其中一个重要的因素即是能够一直把握时代变化的脉络,并结合自身的特质不断升级与革新。虚拟出版时代,各类数据库搭建的内在基本逻辑,正是将浩瀚无尽的纸质出版物保存至计算机网络和云端存储中,以电子文本进行再生产,以先进的技术手段进行精准检索,使其以便捷的出版形态更好服务阅读和深层次研究的需要,并利用各种数字技术提高出版物的使用率,扩大其受众范围,打破时空局限,真正实现文化与文明的广泛传播。自雕版印刷术从唐代发明至今[22],从读书到读屏,从图文到音频、视频,数字人文时代下出版需应对前所未有的变化,引领着人文学科的新变革。然而,在技术更为普及化以至于“眼花缭乱”“手忙脚乱”的当下,即便线上发布图文已是轻而易举的操作,但内容依然是出版的核心。载体的多元化、符号的数据化与技术的智能化,其最终目的都是为了更好地反哺内容,推动优秀核心内容的创造性转化、创新性发展,满足全社会各阶层读者的精神需求。在此基础上,牢牢把握两者和谐的双向伴生关系,使两者能在融合中携手并进,向更深领域进行探索,方能为“新文科”建设提供更多可能性,为各学科的研究提供助益,最终推动出版强国与文化强国建设。本文抛砖引玉,论述出版三元素在数字人文发展中的关键性推进作用,为传统文人学者未来的学术研究提供思考,期待未来的人文研究能真正打破原有学术壁垒,发挥聚合优势,呈现新的生机。